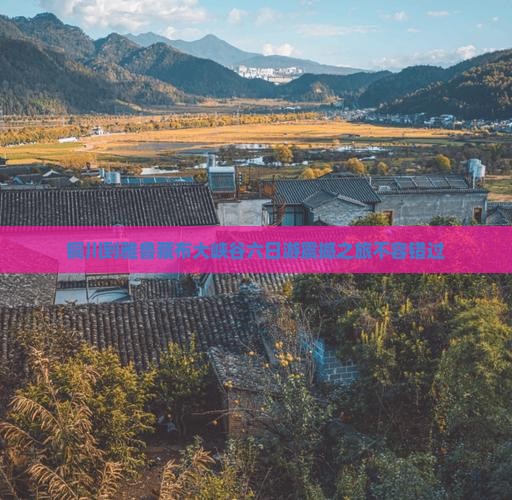

铜川到雅鲁藏布大峡谷六日游震撼之旅不容错过

原标题:

铜川到雅鲁藏布大峡谷六日游震撼之旅不容错过

铜川出发六天五晚,直击世界最深峡谷——雅鲁藏布大峡谷,这里藏着地球的第三极,雪山、冰川、原始森林一应俱全,你绝对想不到从关中平原到青藏高原,短短六天你能经历怎样的视觉与心灵震撼。

你真的体验过“缺氧”吗?

其实我跟你说许多人以为就是爬个山,累就完了。不过我告诉你缺氧是另一回事儿。雅鲁藏布大峡谷平均海拔3000米,最高处近5000米,你想想铜川海拔才800多米直接翻了好几倍!我第一次去晚上睡不着心跳快得像要跳出来,真的不是开玩笑。

缺氧的感觉就像有人掐着你的脖子, 每次呼吸都费劲得要命,有个哥们儿跟我吐槽“我带了氧气瓶结果没用上因为根本不敢睡。”你敢信?这绝对不是夸张是真实存在的生理反应。

坐上车那一刻我后悔了

坐进藏风景是真的美,但高反来得猝不及防。我跟你说我坐的是青藏铁路海拔从2000米一路飙到4000米,中间没停过,你猜怎么着?我吐了三次旁边阿姨都看不下去了,递给我一包纸巾说“小伙子慢点来。”

其实这事儿挺普遍的据统计,超过40%的人第一次进藏都会有不同程度的高反。不过别怕我后来发现慢慢适应就好。你想想藏族同胞天天住4000米他们都没事,咱们偶尔来一次还能挺不住?

数据对比:不同进藏途径体验差异

| 途径 | 海拔爬升 | 高反发生率 |

| 飞机直飞 | 瞬间3000米+ | 65% |

| 青藏铁路 | 渐升4000米 | 42% |

| 自驾川藏线 | 起伏3000-5000米 | 35% |

大峡谷里的“声音”让我泪目

你有没有听过冰川融化的声音?不是哗啦啦的水声而是“噼啪”的爆裂声,像冰块在唱歌,我在大峡谷边缘离南迦巴瓦峰直线距离不到20公里,突然听到一阵巨响回头一看,山上的冰块塌了一块下来,吓我一跳!

其实此类声音当地人叫“冰爆”,每年夏季发生上千次。不过我第一次听到眼泪差点掉下来。你想想这声音代表着生命的律动,也提示咱们气候变化多快啊。有个老猎人跟我说:“以前十年听不到一次,现在一年能听几十次。”这话让我心里堵得慌。

个人经历分享:住宿那晚的“惊喜”

- 晚上10点天才黑透

- 凌晨3点被冻醒三次

- 隔壁帐篷传来咳嗽声

- 早上看到牦牛在窗外吃草

我跟你说住藏民家是这辈子最难忘的体验。没有暖气只有一个小炉子被子堆得像小山。不过早上起来看到雪山在窗外发光那种舒心感,真的没办法形容,你绝对想不到最原始的条件反而能带来最纯粹的愉快。

争议焦点:商业化vs原生态

现在去大峡谷的游客越来越多,其实这是个挺尴尬的疑问,你想看原始风光又期待有便利设施这矛盾吗?我跟当地人聊过他们说:“以前没人来咱们穷;现在人多了山还是那个山,咱们有钱了。”不过我亲眼看到垃圾多了有些地方着手收费了。

其实这事儿没有标准答案。我跟朋友争论过好几次,他持续要“零干扰”我主张“可持续进展”。不过后来我转变了看法,你想想,假使没人来这些美景或许永远藏在深山里,那才是真正的浪费,关键是怎么平衡对吧?

游客行为对比

- 2020年前:拍照就走很少互动

- 2022年:参与当地活动采购手工艺品

- 2024年自觉清理垃圾尊重宗教习俗

最后一天我哭了三次

回程那天车子开进峡谷深处,阳光突然穿透云层照在冰川上,那种蓝白对比我形容不出来。第一次哭,后来路过一个村庄看到孩子们跟着车跑挥手说“扎西德勒”,第二次哭,最后在拉萨河边看到成群的鸽子第三次哭。

其实这就是旅行的意义吧?你带着一个目标出发却收获了一路的感动,我跟你说回去后我连续一周都睡不着,不是高反是太激动了。你绝对想不到雅鲁藏布大峡谷带给我的震撼,会持续这么久。

未来趋势智能旅游或许转变体验

现在听说有些地方着手用无人机导览,AI讲解地质构造。其实这挺好但我也担忧会不会少了些人情味?我跟一个导游聊天他说:“以前我们讲故事现在游客看平板,”不过他补充道:“但能带更多人看到也是好事。”

其实这事儿就像硬币两面。你想想技术能突破地理限制让更多人体验;但过度依赖技术,又或许丧失旅行的本真。我个人觉得平衡点或许在于“技术辅助,体验主导”。比如用AR看地质剖面但核心还是让游客自身走、本身感受。

旅行小贴士

- 必备物品

- 抗高反药、保温杯、防晒霜

- 季节

- 5-6月或9-10月

- 住宿提议

- 条件差但别抱怨体验才是重点

我跟你说倘若你还没去过,或是只去过拉萨那一定要来雅鲁藏布大峡谷。这里的美不是看风景是感受生命。你绝对会回来感谢我信任我!

正在阅读:铜川到雅鲁藏布大峡谷六日游震撼之旅不容错过

正在阅读:铜川到雅鲁藏布大峡谷六日游震撼之旅不容错过